专访2011尤金史密斯人道主义摄影奖得主

- 外滩画报

- chain2012

- 2012-01-08 00:00:00

核心提示:斯威士兰王国这个国度却暗藏巨大的危机——它人口不过100 万,却是世界上HIV 病毒携带率最高的国家,斯威士兰成年人中感染HIV 病毒的占26.3%。今年,尤金.史密斯人道主义摄影奖评审会,把大奖颁发给了关注斯威士兰艾滋病问题的摄影师克莉丝安.约翰逊。

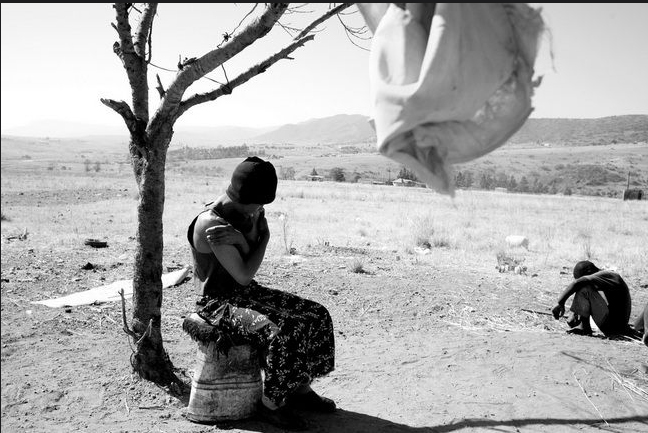

2011尤金·史密斯人道主义摄影奖得主克莉丝安.约翰逊获奖黑白摄影作品系列——《来不及爱你》(I love you real fast)。[详细]

由于英语读音相近, 人们常把它与瑞士(Switzerland)混淆,使它阴差阳错地得了“非洲瑞士”的美名。然而,这个四季阳光普照、鸟语花香的美丽国度却暗藏巨大的危机——它人口不过100 万,却是世界上HIV 病毒携带率最高的国家,斯威士兰成年人中感染HIV 病毒的占26.3%,相当于每四人中就有一个携带艾滋病病毒。今年,尤金.史密斯人道主义摄影奖评审会,把大奖颁发给了自2006 年就开始关注斯威士兰艾滋病问题的摄影师克莉丝安.约翰逊(KrisanneJohnson),以及她的黑白摄影作品《来不及爱你》(I love you real fast)。

摄影师克莉丝安.约翰逊第一次遇见普姆齐莱.姆希比(Phumzile Msibi)时,后者已经到了艾滋病晚期。她躺在医院病床上,面露愁容,身形消瘦。除了艾滋病带给她的折磨,她还患有严重的肺结核病——这是艾滋病常见的并发症,常被称作艾滋病的“死亡伙伴”。由于在患病初期没有及时治疗,医生向姆希比坦白,她已来日无多。

那是2006年,普姆齐莱.姆希比年仅26岁,有一个1岁大的女儿,这个本不该降临的孩子诞生于一次不安全性行为。在得知姆希比罹患艾滋后,曾经对她发誓“永远爱你”的男人却消失得无影无踪。

在斯威士兰王国(The Kingdom of Swaziland),许多年轻女性有着和姆希比一样的遭遇。斯威士兰是一个被南非和莫桑比克包围的非洲内陆小国,面积1.7万平方公里。它与中国尚未建交,因此很多国人对那里感到陌生。

由于英语读音相近,人们常把它与瑞士(Switzerland)混淆,使它阴差阳错地得了“非洲瑞士”的美名。然而,这个四季阳光普照、鸟语花香的美丽国度却暗藏巨大的危机——它人口不过100万,却是世界上HIV病毒携带率最高的国家。根据美国对外援助总署(USAID)公布的数据,斯威士兰成年人中感染HIV病毒的占26.3%,相当于每四人中就有一个携带艾滋病病毒。

斯威士兰是世界上最后几个实行君主制的国家之一,一夫多妻制的古老传统使青少年对性的态度极其开放。这一切给妇女们带来了极大的灾难,根据NGO组织“无国界医生”提供的数据,斯威士兰15至29岁的女性人群HIV病毒携带率超过50%,她们的平均寿命从20年前的60岁下降到31岁。很多人在30岁前就已失去生命。

35岁的美国摄影师克莉丝安.约翰逊从2006年起便开始关注并记录斯威士兰年轻女性的生活状况。在这之前,她也拍过美国黑人感染艾滋病的专题,其作品相继刊登在《华尔街日报》、《纽约时报》、《名利场》、《新闻周刊》等知名报纸杂志上。

最初2年,约翰逊自己承担了所有项目费用,而她在前两年的记录使她相继得到玛格南基金会、Getty Image等机构的奖金支持。2010年,她又在创意项目资金募集平台Kickstarter网站上筹款,最后得到222个网友支持,共募得10433美元。

今年,约翰逊这组名为“I love you real fast”(来不及爱你)的照片获得2011年尤金.史密斯人道主义摄影奖(W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography)。“他们给我这个奖,就是鼓励我一次又一次地回到斯威士兰。”约翰逊兴奋地说。她将带着这3万美元奖金,于明年春天再次前往斯威士兰。那将是她第六次踏上那片熟悉的国土。

“每两个斯威士兰年轻女人中,就有一个艾滋病感染者”

克莉丝安.约翰逊对记者说,“我会去到我想去的任何地方。我总是独自上路。”2006年夏末秋初,约翰逊背着相机和镜头出发了。通常,游客要去斯威士兰,南非约翰内斯堡是必经之地。那里每天有两班飞机飞往斯威士兰,但为了节省开支,约翰逊选择搭乘长途汽车,到达斯威士兰最大的城市之一曼齐尼(Manzini),并往返于曼齐尼和斯威士兰首都墨巴本(Mbabane)。

当天,她在南非认识的朋友为她找了一间临时房间,几天后,她辗转到一家青年旅舍,并租了一辆车,开始了她一个人的异国之旅。

约翰逊赶上了斯威士兰最热闹的季节。9月初,正值这个国家最重要的节日——“芦苇舞节”(reed dance),又称“乌姆兰加仪式”(Umhlanga ceremony)。这是一项为期八天的庆祝少女成人和贞洁的盛会。每年,全国约有四万名未婚少女从各个城市、乡村或部落聚集到女王的居住地鲁得齐尼(Ludzizini),一路载歌载舞,并采摘芦苇作为自己贞洁的象征。虽然很多人在西方思想的影响下,开始远离传统的生活方式,但成千上万的年轻女孩依然对此情有独钟,在她们眼里,芦苇舞上展示的不仅是自己的青春魅力,更是斯威士兰独特的民族文化。

斯威士兰十分贫穷,失业率达四成之高,但每个王妃却拥有自己的宫殿、车队和侍婢,过着奢华的生活,因此有些少女想通过舞蹈吸引国王的目光,以此改变贫困的生活。斯威士兰传统房屋的屋顶由芦苇覆盖而成,妇女则负责采集芦苇,所以芦苇舞节中少女们的“入场券”就是一束芦苇。来自全国的黑人少女们身着部落服饰,甚至只围少许遮羞布,聚集在王宫附近狂歌劲舞。

现任斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世早在还是皇太子时,与现任皇后就是在芦苇舞节邂逅。从此芦苇舞节除了其传统意义以外,就变成了一场名副其实的选妃大会。 庆典当天,国王姆斯瓦蒂三世(Mswati III)会亲临现场,从身穿花色裙子、裸露上身的少女中选出一位未来的王妃——他目前已拥有14个妻子,从他18岁当选国王起就一直享有着绝对权力。斯威士兰是非洲惟一一个实行绝对君权制的国家。姆斯瓦蒂三世的父亲在去世时,拥有超过70名妻妾。

约翰逊告诉记者,一夫多妻制在斯威士兰一些落后的村庄和部落可能仍然盛行,但在曼齐尼这样的大城市要少得多。但取而代之的是,年轻男性可能同时拥有好几个女朋友甚至性伴侣,并且觉得这无可非议。这就像一夫多妻制在现代社会的衍生品。”约翰逊说。

斯威士兰路德教会发展服务中心(Lutheran Development Service)主席多.阿芬(Doo Aphane)解释了其中的原因,“国王可以娶16岁的花季少女做妻子,其他男人就会嫉妒,为什么他们不可以?一些年轻女孩就是从‘甜心老爸’(编者注:Sugar Daddy,施恩或送贵重礼品以博取年轻女人欢心的老色迷)那儿感染了艾滋病。”

除了性暴力给年轻女孩造成的身心危害,年轻人随意开放的性态度也为艾滋病毒提供了传播的温床。“那些孩子们知道使用安全套能有效防止艾滋病传播。但他们明知如此,还是不会去用。”约翰逊试图问了一些男人,但他们似乎各有自己的理由,例如“用了安全套就等于扼杀孩子的生命”、“它既不舒适也不安全”;在有些原始部落,有些人甚至还迷信“精液不仅能繁衍生命,还能为人们带来财富。”而当她问一些女孩为何不要求自己的伴侣使用安全套时,那些青涩懵懂的女孩都觉得,这样的要求羞于启齿。“这可能和男性在社会中的主导地位有关。在当地,妇女成家、生孩子是最正常不过的事。妻妾和孩子仍是衡量男人的重要标准。”约翰逊说。正如美国对外援助总署专家分析的那样,“特殊的经济两极分化,加上女性对男性在经济上的依赖,强化了这里男尊女卑的传统观念,也局限了女性自主决定,包括决定安全性生活的能力。”

“而且,就算知道自己的男友有其他伴侣,她们也不愿谈论这件事。其实世界上所有的女人都是这样,她们就算知道男友对自己不忠,也宁愿相信这是假的。”约翰逊补充道。

悲哀的是,有时候结果比她们想的更糟。很多女孩就是这样染上艾滋病毒,使她们即将展开的人生蓝图被蒙上一层死亡的阴影。更糟糕的是,她们害怕自己的“状态”被公布于众——因为这代表着一种耻辱。很多人不相信,接受抗逆转录病毒治疗(ARVs)可以延长寿命,提高生活质量,并且把病毒传染给伴侣的风险降低96%。

一旦这些非洲女孩选择讳疾忌医,她们之后的不幸遭遇也大多相似:几年过后,染上艾滋病毒的丈夫先去世,有的甚至一走了之;眼看着年幼的孩子仍然嗷嗷待哺,却发现染病的自己也已时日无多。有时候,那些幼小的婴儿也难逃一劫,他们可能一出生就被检测呈HIV阳性。据数据显示,在斯威士兰,约有3万多名“艾滋孤儿”,由于他们身染艾滋病的父母相继去世,被迫从很小的时候起,就开始养家糊口,担起抚养弟弟妹妹的责任。

在发达国家,儿童患艾滋病的主要原因,是他们出生时就从母亲那里感染了HIV病毒。但在非洲,传统仪式和惯例正在为艾滋病的扩散创造机会,而这种风险一直被当地人所忽视。在斯威士兰,母亲们交互哺乳的习惯在一些乡村很常见,而这几乎成了婴儿们感染艾滋病毒的又一大凶手。在斯威士兰这样崇尚一夫多妻制家庭的国度,对丈夫的其他妻子和朋友而言,哺乳期的女人们伸出援助之手,哺育彼此的婴儿很平常。但她们根本没有意识到公共哺乳会加大儿童感染艾滋病的风险。

联合国2003年的一份报告指出,斯威士兰艾滋病毒携带者太多的原因之一就是一夫多妻制(包括多个性伴侣)。然而,国王姆斯瓦蒂三世却仍然公开在电视台为自己辩护,认为一夫多妻制是不能禁止的古老传统——而在他自己公开选妃时,却要小心翼翼地确保自己未来的妃子不携带艾滋病毒,才会正式把她娶回家中。

为她们留下生前最后一张肖像

电话中的克莉丝安.约翰逊谈吐热情开朗,不难让人联想到,她应该没花多少功夫,就融入了这个陌生的国度。“最初,你就像交每一个新朋友一样,告诉她们自己是谁,以及这个项目的计划。你总要见很多人,才能见到对的人。”约翰逊说。她通常会礼貌地征询那些感染艾滋病毒的女孩的意见,在得到允许后才和她们一起活动。

通常,约翰逊只是把相机挂在脖子上,并不会在认识那些女孩后就立刻举起相机拍照。“相反,我选择先和她们相处两个星期,从彼此好奇到相互熟悉和了解,最后建立起一种信任。那时,我才会开始拍。而往往这时你拍下的是她们最自然的一面。”

约翰逊很为自己镜头下的那些女人骄傲,因为她们都是敢于对她公开病情的少数女孩。

经过六年时间,她觉得自己慢慢融入了她们的生活,成为了她们的一部分。“这很有趣。现在每一年回去,心里都会有所挂念,就像去看望一些相识已久的老朋友,看到他们的变化,同时也看到自己的变化。”然而,令约翰逊感到难过的是,她每一次离开斯威士兰,都有可能是和其中某些朋友最后一次见面。几乎每一年,都有几个人因为艾滋病而去世。

普姆齐莱.姆希比就是其中之一。2007年,当她第二次前往斯威士兰拍摄,顺便看望姆希比时,那时的姆希比已经病入膏肓。她离开医院,住到父母家一间单独隔离的房间里,准备度过生命最后的时光。约翰逊回忆道,她看起来比第一次见到时还要糟糕。

约翰逊不忍多和她说话,便举起相机为姆希比留下一张黑白肖像––由于非洲女孩的贫穷,她们很少有机会去照相馆,让专业摄影师为她们拍照。因此,约翰逊镜头下的照片,几乎就是每一个艾滋病少女生前最后一张肖像。

照片中,姆希比戴着氧气面罩,眼神空洞迷惘,望着别处。突然,姆希比开口对约翰逊说,“我多么希望自己能活下去。这样,我就能教我女儿,不让她再犯同样的错误。”

约翰逊告诉记者,由于肺结核需隔离,在姆希比生命最后的时光里,她都很少能和自己的女儿见面。有一天,姆希比在弥留之际说,希望把女儿托付给自己的父母照看,希望她能健康成长。

一周后,姆希比去世。约翰逊参加了她的葬礼,并把她生前的肖像转交给她的父母。“这是她生前最后一张照片。有了她,至少能让孩子长大后看到自己亲生母亲的模样。”

约翰逊说,她会尽量参加所有拍摄过的女孩的葬礼。“在葬礼上,我绝不会拿出相机。我只是想好好地和她们道个别。”

在她的照片中还有一个蹲在温泉边的女孩。她才19岁,却染上艾滋病。她的孩子刚出生,但她却无钱抚养。她对约翰逊说,自己的梦想是参军,这样就能拥有“像灰尘那样多的钱”,让自己和孩子过上好生活。

听着这些艾滋病少女的心声,约翰逊心里不是滋味,只能对她们说一些安慰的话语。“其实很多人在濒临死亡时并不希望你多说话,她们只是想要一个人坐在身边,听她回顾人生。这是她们讲述内心独白的最后机会。”当记者问起约翰逊是否因为她们而流过泪,她不假思索地回答,“当然。”她说,“我看到她们的悔恨和求生欲,尤其是听到她们说,‘我希望上帝能留住我。我想做一个好母亲’的时候。”

最初,约翰逊一直想不出给这个项目起什么标题––她想找一句话,既能概括斯威士兰艾滋病现状,又能凸显当地年轻人的生活状态。直到她注意到这样一个事实:当地男孩在追求女朋友时,常常把“我爱你”挂在嘴边,甚至轻易说出“我要娶你”这样看似庄重的誓言––即便他们才刚认识3天。“其中有一个男孩,常对他的女友说,I love you real fast。这其实是一句不规范的英语,他是想借此表示自己很快就与那个女孩坠入了爱河。但我却突然意识到,用这句话来做标题真是再也合适不过。”约翰逊说,“所以,也就不难理解为什么曾经深情表白的男孩在得知女友或妻子罹患艾滋病后都会逃之夭夭。那些都是青涩、稚嫩、经不起时间考验的爱。他们爱得太快、太容易了。”

一边是未婚少女欢快地庆祝着自己的贞洁,一边是开放、随便、甚至无知落后的性观念。在约翰逊渐渐深入了解斯威士兰后,她越发对这个国家和当地人民生出喜忧掺半的感情。“一切都和它古老的文化传统有关。然而作为一名摄影师,我的责任是观察和记录。你不能闯入一个陌生的国度,对别人的文化指手画脚,指出你认为错的地方,让他们按照你说的做。他们的性观念是经过漫长的历史发展形成的,没办法在短时间内改变。你必须对这个国家的社会传统表示尊重。要知道,任何看上去一目了然的事都没有显而易见的答案。一切都比你想象的要复杂得多。”

“艾滋病不都是悲伤绝望的画面”

如果比较连续两年的尤金.史密斯人道主义摄影奖得主,就会发现评委会似乎特别偏爱艾滋病题材的摄影。去年,美国摄影师达茜.帕迪拉(Darcy Padilla)凭借一组《茱莉的故事》获得尤金.史密斯摄影奖。茱莉也是一个艾滋病患者,达茜跟拍她18年,记录了她的大半个人生。

克莉丝安.约翰逊告诉记者,她虽然不认识达茜,但十分欣赏她的摄影和勇气,“能持之以恒记录18年,是非常难能可贵的。我的项目正进行到第六年,我也希望自己能和她一样坚持下去。”

但约翰逊希望自己能呈现出不同的关于艾滋病感染者的故事。“首先是因为斯威士兰本身,它的古老文化和艾滋病之间的关系是一个很有意思的议题。在那样的大环境下,年轻女孩的成长实属不易。然而,你能看到即便面对惊人的疾病威胁和不确定的未来,她们身上依然闪亮着青春。在这个国家,我看到艾滋病不都是悲伤绝望的画面。我想通过影像呈现一幅更完整的画面,挖掘其中更微妙的东西。”

约翰逊在某个学校操场上找到了她想要的东西。在某一天去机场的路上,她偶然看到5个20岁左右的啦啦队员在操场上欢快起舞,她被这一幕深深吸引,竟看得出神。她当即决定改签航班,延迟回家的日期,只为在这个艾滋病携带率最高的国家,发掘更多这样令人欢欣鼓舞的画面。

之后的几天里,她又找到了在当地酒吧热舞的女孩、在学校参加HIP-HOP舞蹈比赛的女孩,并一一拍下她们挥洒青春的瞬间。“那些泡吧的女孩和我们一样,也想适时地放纵自己,寻欢作乐,享受生活。”约翰逊说,“当我看到那群活力四射的啦啦队,那个画面或多或少改变了我的陈见––或许也是许多西方人的陈见。这能让你想起纽约布鲁克林的酒吧和街头的HIP-HOP,或许美国和斯威士兰有着截然不同的文化,但其实人与人之间的差异没那么大。这能帮助我们更深切地了解一个陌生非洲国家的当地人的生活。”

在8天的“芦苇舞节”中,约翰逊全程跟随着四万名非洲少女大部队,看她们跳舞、唱歌,也参与了女孩之间的悄悄话。情窦初开的女孩们谈论的话题自然少不了心仪的男生,但约翰逊也注意到,她们更多谈论的是生活和卑微的梦想。

在斯威士兰,一个20岁出头的女孩憧憬的理想生活是什么样的?约翰逊告诉记者,事实上大部分人的愿望仅仅是每天都有饭吃,不让全家人挨饿而已。“她们生活艰辛,一天赚1美元,她们要担忧的事有很多,包括衣食住行各个方面,例如有没有足够的钱乘车、看医生、为孩子付学费,买校服……都是些最基本的生活需求。”

在维基百科总结的一份各国(地区)失业率数据统计中显示,斯威士兰失业率高达40.6%,是世界上前十个失业率最高国家之一。虽然也有人考上斯威士兰大学,当地唯一的综合性高等学府,毕业后能找到一份体面的工作,但大部分女孩挣扎在贫困线上下,做一些例如女佣、洗衣女工和制衣厂工厂等卑微且薪资微薄的工作。在这样的生活状态下,如果不幸身患艾滋病,并遭遇丈夫的背叛,你该如何生存下去?这是那些刚刚20出头的少女面临的血淋淋的现实。

“有些女孩想上斯威士兰大学,但父母死于艾滋病,她们不得不留在村子里照顾弟弟妹妹。”约翰逊说。她记得一个叫谷谷.西比亚(Gugu Sibiya)的女孩对她说,“我很坚强,非常坚强。我自己能做任何事情。尽管有些重活累活是男人做的,但我照样会做。我不想依赖任何人,我一直提醒自己,我没有父母,我必须自己照顾自己。”

“看着这些姑娘边聊边笑,让人内心充满力量。这8天是她们仅有的机会,能和姐妹们见面团聚,放松心情。这对她们很重要,因为这能让她们从彼此身上获得鼓舞和激励,即便她们回去面对的生活仍然残酷。”

在为《时代周刊》写的一则短小的专题陈述中,约翰逊写道,“在与这些年轻女子相处的过程中,我的洞察力也日渐成熟。我亲眼见证她们转瞬即逝的亲密友谊。在我眼中,那些女孩始终挣扎在生活的边缘––她们生下孩子,然后参加最好朋友的葬礼;她们寻找真爱,但又不得不独自生活;她们挣扎于对爱的追求和孤独、卑微、心碎的生活之间……这个项目所能记录的,不仅是她们的挣扎,也是她们最短暂而努力的生活。”

现在,约翰逊仍然能从每一次旅途中找到希望。在最近一次拍摄中,她看到因失去儿子而一蹶不振的朋友在清理孩子的遗物并准备开始新生活,也看到曾经担心公布自己病情的朋友决定接受ARVs治疗。“有一天,我看到她们俩一起回家,向朋友和邻居展示刚从一个传统文化庆典上学来的舞步,并滔滔不绝地讲述庆典上的所见所闻。我突然觉得,这就是她们给予苦难生活和短暂生命的一个漂亮的反击。那是我最欣慰的一刻。”